有机材料因其资源可持续性、结构多样性和功能可调性等优点,被视为可充电锌离子电池极具竞争力的正极材料。n型有机材料(如羰基、亚胺、氰基、硝基化合物等)容量高,但其平均电压低(<0.8 V vs. Zn/Zn2+)。相比之下,p型有机材料(如三苯胺衍生物、仲胺化合物、氮氧自由基有机物等)通常具有相对较高的平均电压,但存在单元结构反应能垒高和单电子反应等问题,导致低活性位点利用率(<95%)或低容量(<150 mAh g−1)。因此,亟需开发新型多电子p型高活性有机正极材料,进一步提升电池的储能性能。

我院刘明贤教授团队长期致力于高效储能材料研究并应用于新能源电池,课题组近期设计了具有不同电荷分布和电子转移行为的两电子p型有机硫族小分子(吩恶嗪、吩噻嗪、吩硒嗪)正极材料,实现了低反应能垒的双电子CF3SO3−离子配位机制,有效解决了当前p型有机材料存在的活性位点利用率低和容量偏低的问题,实现了高性能锌-有机电池。相关研究成果以Low-Redox-Barrier Two-Electron p-Type Phenoselenazine Cathode for Superior Zinc-Organic Batteries为题发表于化学领域国际顶级期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。

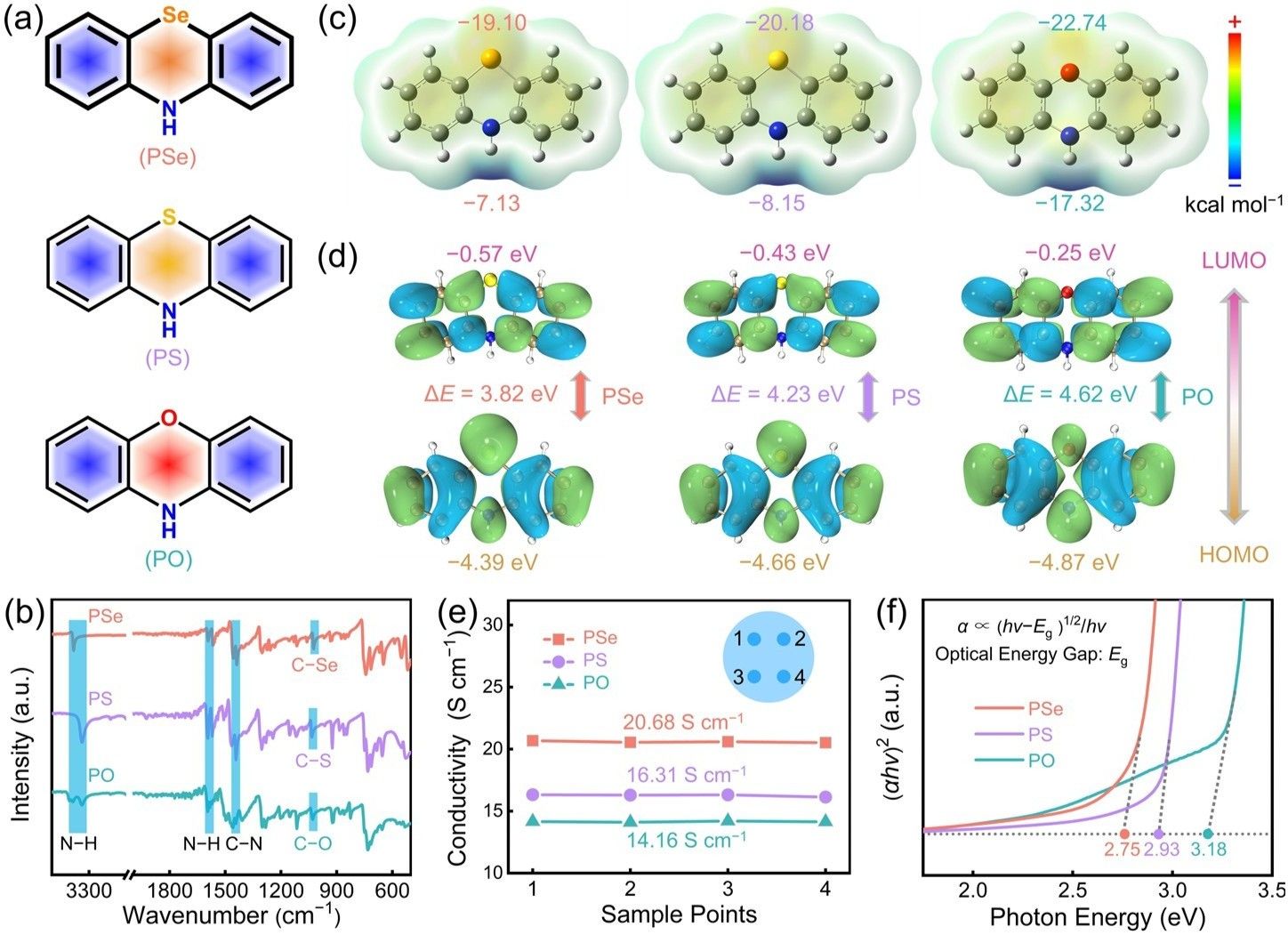

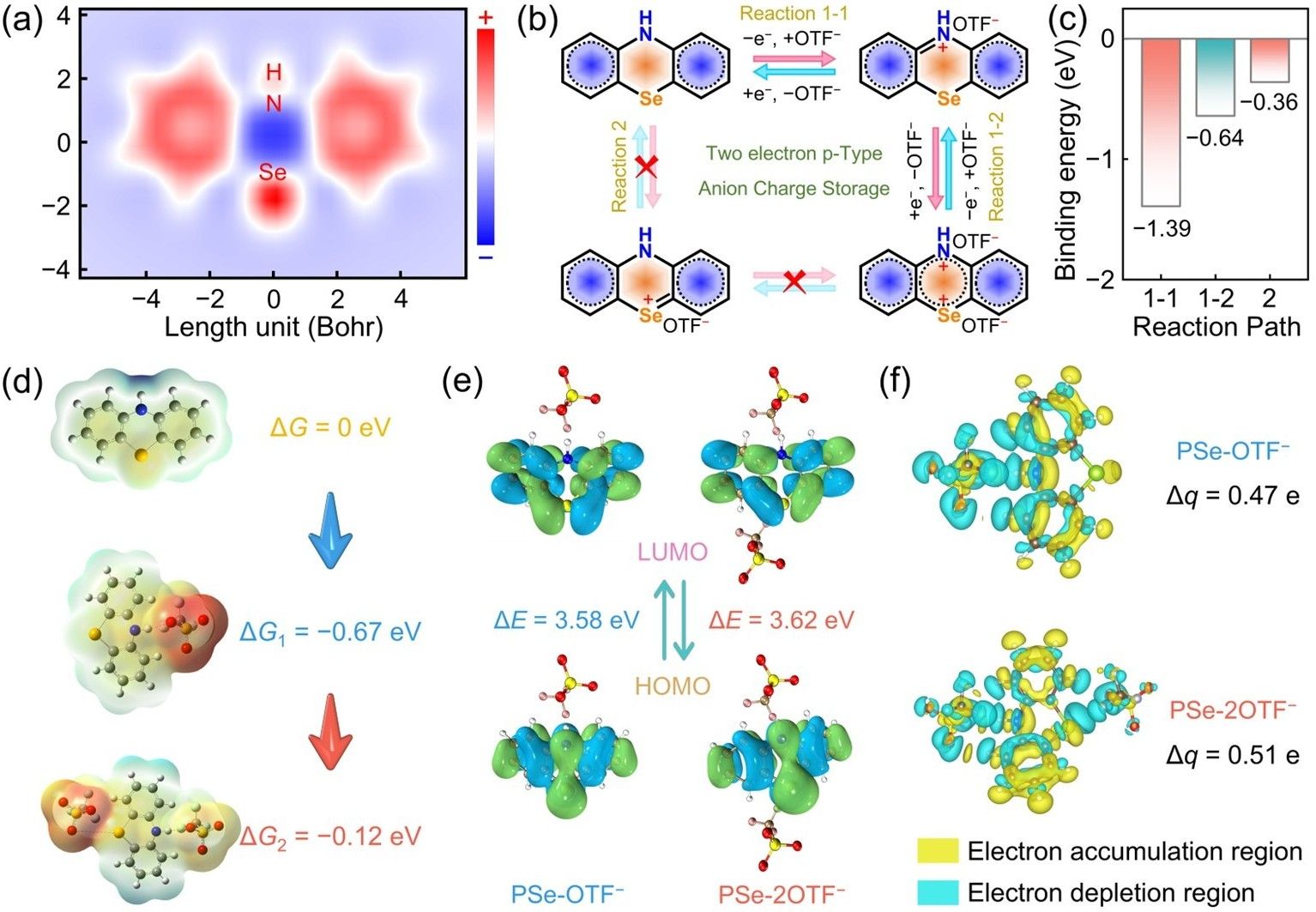

实验表征和理论计算表明:随着硫族电负性的降低(O>S>Se),吩硒嗪(PSe)释放出最强的配位活性、最低的能带间隙和最优的电导率,有助于加快电子转移动力学和电极氧化还原速率。

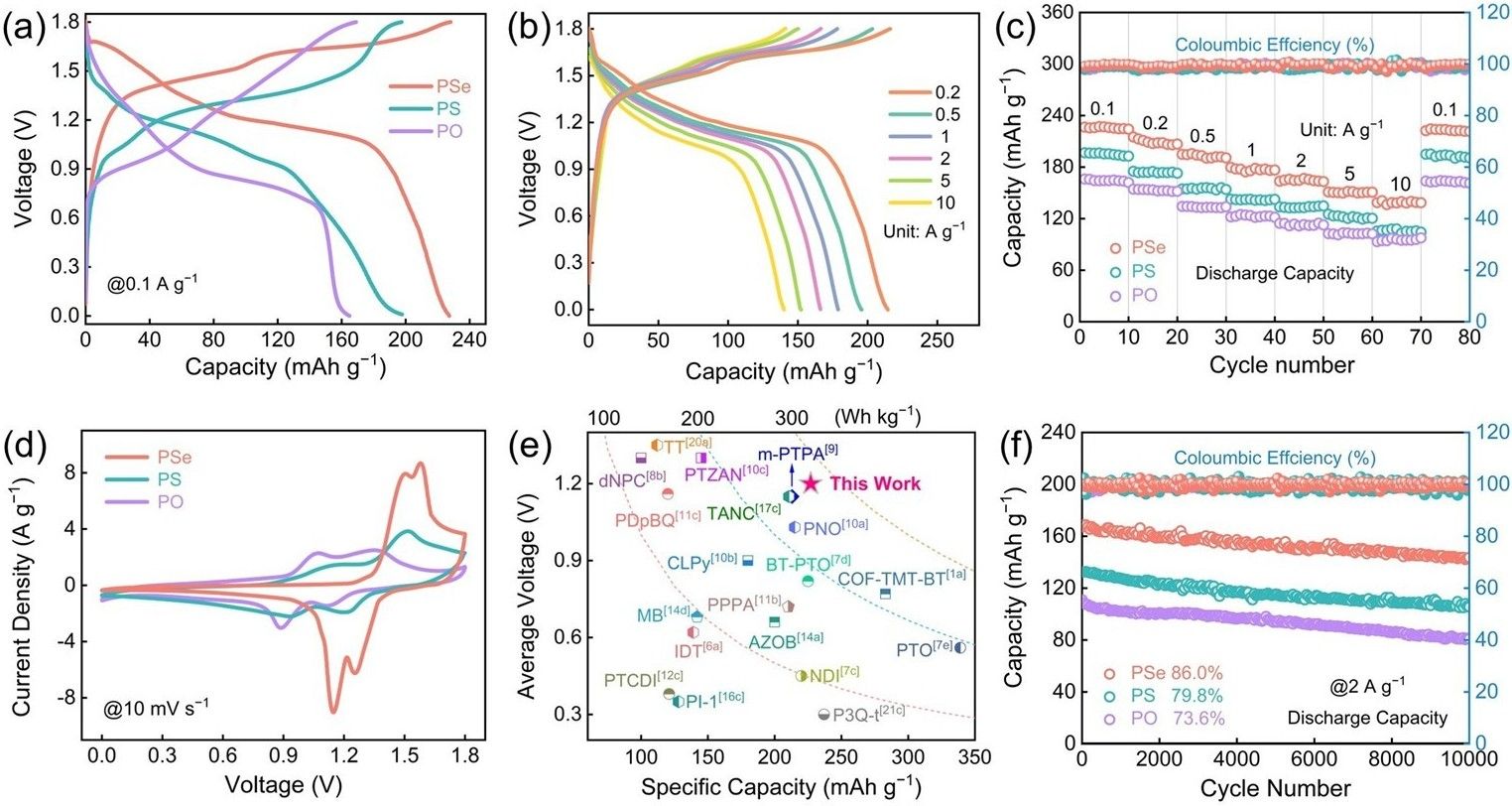

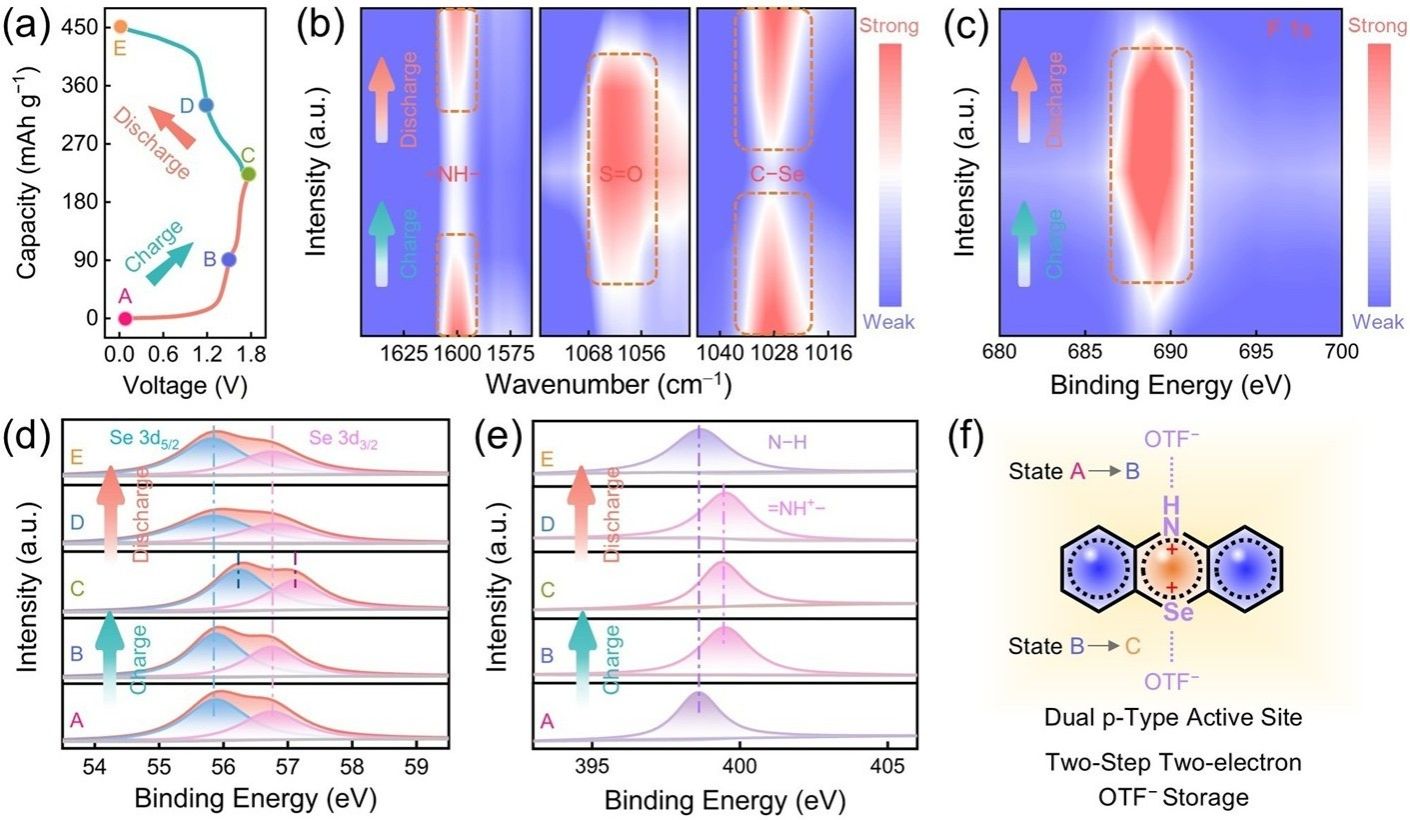

电化学性能研究表明:PSe用作水系锌-有机电池正极材料时,表现出高比容量(227 mAh g−1@0.1 A g−1)、高活性位点利用率(99.2%)和优异的循环稳定性(10,000次充放电后容量保持率为86.0%)。

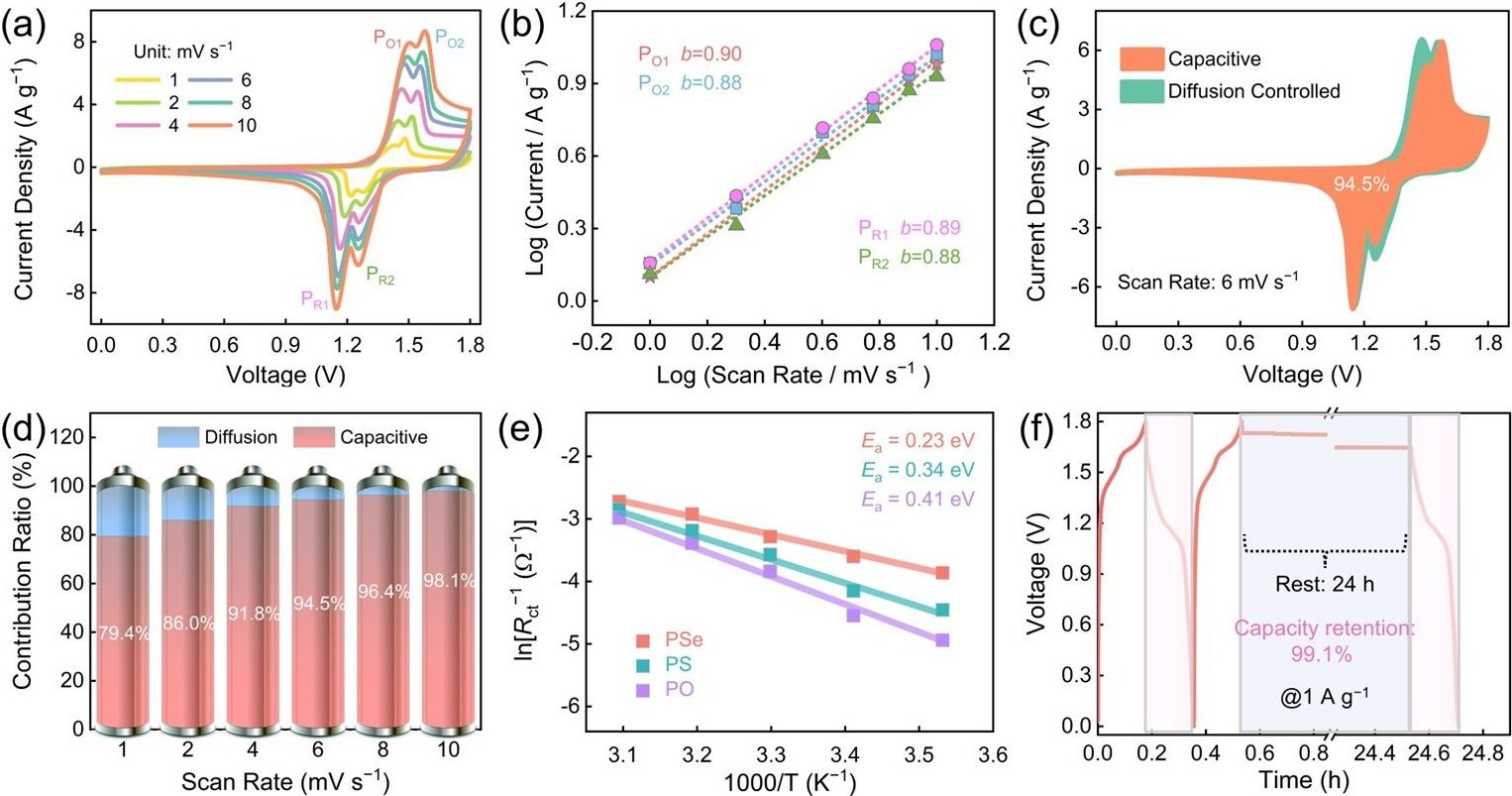

动力学研究表明:低能垒双电子p型结构赋予PSe低活化能(0.23 eV),实现了快速和稳定的氧化还原电荷存储动力学。

研究人员通过异位光谱研究,表明亚胺和硒作为PSe的p型双电子活性中心,与CF3SO3−配位,引起发高度可逆的两步连续的阴离子配位反应。

理论计算表明,PSe的亚胺和硒位点与CF3SO3−间存在强相互作用,稳定的两步两电子阴离子共配位促进电极/电解质界面电荷累积,显著提高了电荷存储容量。

上述研究工作得到了国家自然科学基金委、上海市科委和中国博士后科学基金会资助,博士研究生石婷为论文第一作者,宋子洋博士后、刘明贤教授为论文共同通讯作者。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202501278