卤化铅杂化材料因其出色的结构可调性和光物理性质近年来备受关注。三维卤化铅杂化材料具有优异的物理化学性质,但存在固有的不稳定性,而二维层状卤化铅具有更好的环境稳定性,但其强烈的激子束缚限制了有效的电荷输运。为解决这一限制,将高效光敏基团(如[Ru(bpy)₃]⟡⁺)集成至卤化铅框架中成为一种有效策略。然而,如何通过晶体工程实现[Ru(bpy)₃]⟡⁺功能化卤化铅,尤其是通过配位组装达成高效光诱导电荷转移,仍是巨大挑战。

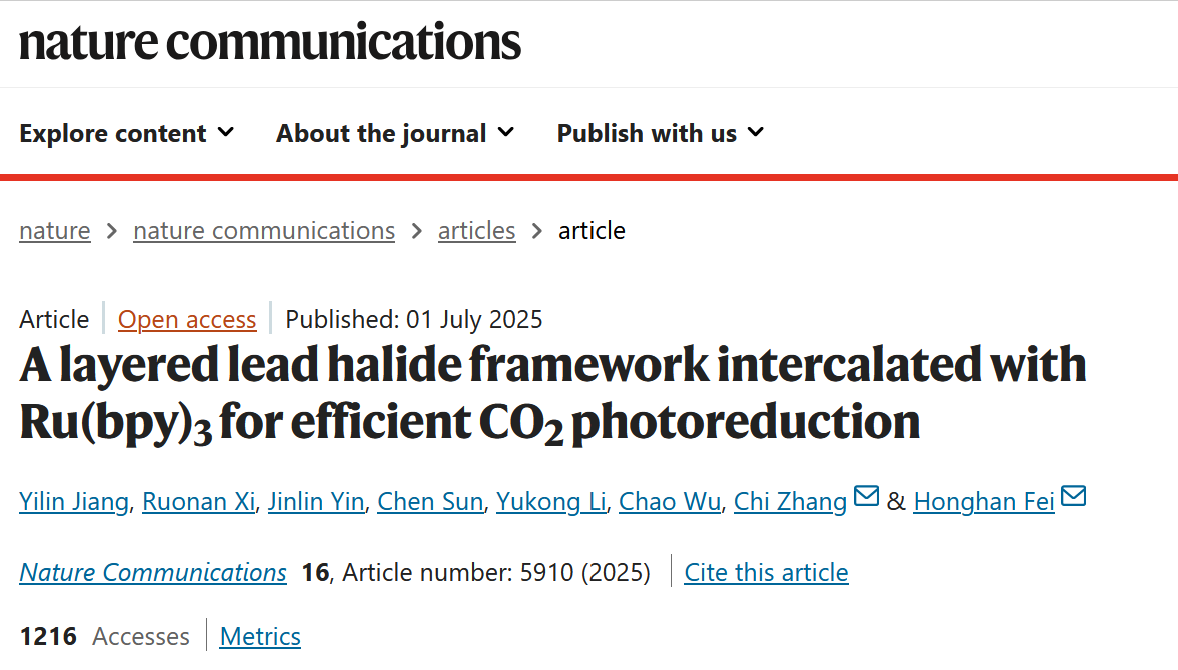

近年来,同济大学费泓涵教授团队聚焦于配位驱动策略构筑卤化铅框架(Nat. Catal. 2020, 3, 1027;Nat. Commun. 2022, 13, 4592;Acc. Chem. Res. 2023, 56, 452)。与传统卤化铅杂化材料的离子结构不同,这种配位组装策略赋予材料较高的本征稳定性,可在宽pH范围甚至沸水条件下保持结构完整性。然而,羧酸配体导致卤化铅单元空间分离,导致材料较宽的带隙和较窄的吸收波长覆盖的问题。针对这一难题,本团队提出了一种共价插层策略,将光敏剂[Ru(bpy)₃]⟡⁺引入层状卤化铅骨架,该杂化材料实现了宽可见光吸收以及从[Ru(bpy)₃]⟡⁺到卤化铅层的高效光诱导电荷转移,从而在500 nm波长下实现了CO₂光还原为CO的表观量子效率达3.0%,性能超过了所有已报道的有机-无机杂化卤化铅光催化剂,相关研究成果发表在化学领域权威期刊《自然通讯》(Nature Communications, 16, 5910)上。

该研究通过Pb⟡⁺-羧酸配位连接[Pb₂₃X₄₂]⁴⁺(X⁻ = Cl⁻或Br⁻)阳离子层,成功合成了一例[Ru(bpy)₃]⟡⁺配合物插层的层状卤化铅框架,其中[Ru(H₂dcbpy)₃]⟡⁺配体作为层间支柱。与以1,4-环己二羧酸酯(chdc)为支柱的对照层状卤化铅框架相比,这种Ru(bpy)₃插层卤化铅将吸收边显著红移至680 nm,几乎覆盖整个可见光范围。稳态与瞬态荧光研究及表面光电压谱等光物理表征证实,存在从[Ru(Hdcbpy)₃]⁻配体到Pb⟡⁺中心的高效LMCT过程,促进了载流子沿二维卤化铅层的快速传输。

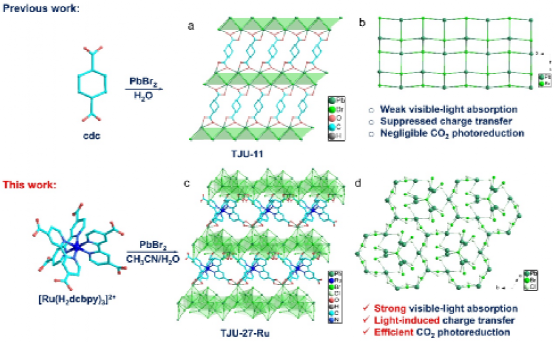

光催化CO2还原实验结果显示,卤化铅层与Ru(bpy)₃光敏剂之间的协同作用实现了高效的CO₂光催化还原为CO反应,在30 mg催化剂用量下获得11.81 μmol h⁻¹的CO生成速率,500 nm波长处表观量子效率(AQE)达3.0%。该性能远超[Ru(bpy)₃]Cl₂与未功能化对照材料的物理混合物,且优于所有已报道的有机-无机杂化卤化铅光催化剂。通过原位DRIFT、原位XPS和DFT计算等表征手段,该研究深入揭示了光催化反应机理。[Ru(bpy)₃]⟡⁺配体插层促进了光诱导电荷传输,Pb⟡⁺中心作为主要活性位点可有效稳定CO₂还原为CO过程中关键中间体*COOH中间体,降低了*COOH的生成能垒,从而促进CO₂至CO的高效光还原。

张弛教授和费泓涵教授为论文共同通讯作者,博士后姜一琳和硕士毕业生席若楠为论文共同第一作者,吴超老师为研究工作提供了支持。上述研究工作得到了国家自然科学基金、上海市科委、小米青年学者和同济大学学科交叉联合攻关项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60954-4