基于过一硫酸盐(PMS)活化的高级氧化技术(PMS-AOPs)作为一种广泛使用的水处理技术,可通过活化PMS产生具有强氧化能力的自由基物种,例如羟基自由基(HO•)和硫酸根自由基(SO4•−),然而实际水体中的复杂水质背景严重限制了自由基物种对目标污染物的选择性去除。相比之下,非自由基物种(如单线态氧(1O2)和表面结合态PMS(PMS*))对水质背景具有强抗干扰能力还可以避免有毒副产物的产生,更适用于实际废水中难降解有机物的靶向降解。尽管目前催化剂的静态结构-活性关系已得到充分研究,但电子结构的动态演化如何影响非自由基物种的生成,仍是亟待深入阐明的研究难点。

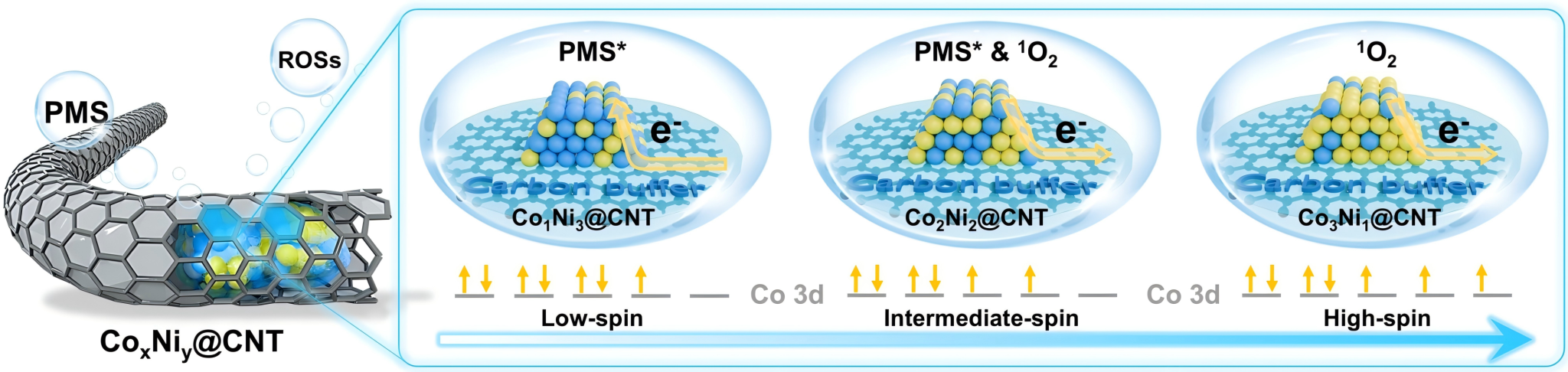

同济大学化学科学与工程学院赵红颖教授课题组通过调控Co/Ni原子比例探究电子结构的动态演化及其对非自由基物种生成的调控作用。在PMS活化过程中,碳纳米层作为原位形成的可调控晶格间距的载体,表现出独特的电子缓冲效应,可分别选择性生成表面结合的PMS*或游离的1O2。此外,该研究还阐明了PMS*和1O2对不同有机污染物的选择性去除偏好,并提出了一种整合两种碳纳米管合金催化剂的联合工艺以高效处理实际医院废水。相关研究成果“Evolution of CoxNiy Alloy Electronic Structure Buffered by Carbon Nanolayer to Tune Selective Generation of Reactive Oxygen Species”以研究论文(Research Article)的形式近日正式发表在国际化学领域权威期刊《德国应用化学》 (Angewandte Chemie International Edition) 上。

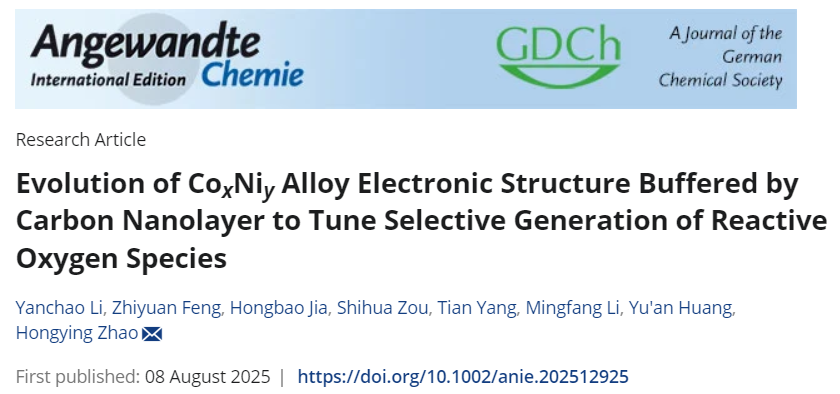

该研究通过热解法制备了不同Co/Ni原子比的CoxNiy@CNT催化剂。研究发现,Co/Ni比例的变化能精准调控碳纳米层的晶格间距,这是由于钴镍比例差异影响了碳扩散速率。CoxNiy@CNT中的Co和Ni呈近零价态,根据配位键确认纳米颗粒为面心立方晶格的CoNi合金,其中Co1Ni3、Co2Ni2和Co3Ni1的Co/Ni配位数分别为1/3、2/2和3/1。

通过多种原位光谱/波谱表征技术结合DFT计算,该研究深入揭示了非自由基物种产生机理。Co3Ni1@CNT呈高自旋态(S=3/2),Co2Ni2@CNT为中自旋态(S=1),Co1Ni3@CNT为低自旋态(S=1/2)。在活化过PMS时,PMS中O 2p轨道的成对电子会动态填充Co的空轨道,形成具有成对/未成对电子的配位的Co-O物种。同时,碳纳米管的纳米碳层可以作为电子缓冲层来调整CoxNiy中心的电子密度:宽间距碳层(0.413 nm)作为富电子缓冲层,可向低自旋Co补充电子,稳定Co-O从而促进PMS*的形成;窄间距碳层(0.370 nm)作为缺电子缓冲层,可接受高自旋Co多余电子,促使Co-O断裂以生成1O2;中间距碳层(0.391 nm)则兼具两者特性。

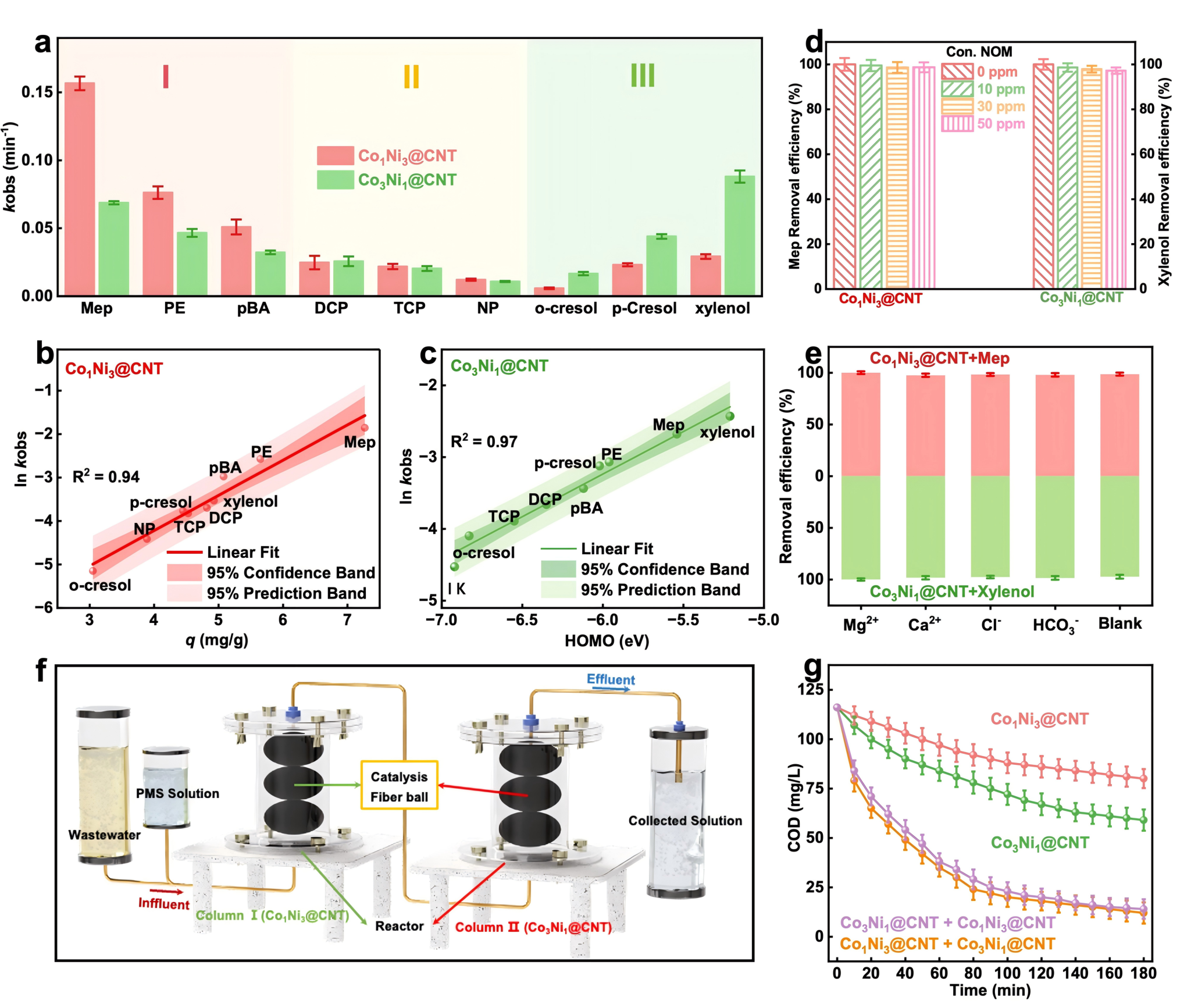

研究还揭示了Co1Ni3@CNT活化PMS形成的PMS*对污染物的降解效率主要取决于其吸附能力;而Co3Ni1@CNT活化PMS产生的1O2*对污染物的降解效率与其电子得失能力呈现正相关。基于这一污染物选择性降解的规律,构建了Co1Ni3@CNT和Co3Ni1@CNT催化剂的串联固定床工艺,180分钟实现医院废水87.9%-89.6的COD去除率。

总之,该研究探究了碳纳米管封装的CoₓNiy合金(CoₓNiy@CNT)的电子结构演化及其在PMS活化中选择性生成非自由基ROS的关键作用。为PMS-AOPs在可持续水净化技术的发展提供了新策略。

赵红颖教授为论文通讯作者,化学科学与工程学院博士研究生李彦超、冯智渊、贾洪宝为论文的共同第一作者。上述研究工作得到了科技部国家重点研发计划项目、国家自然科学基金优青项目、同济大学学科交叉联合攻关项目等支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202512925