锌离子电池作为下一代储能技术,凭借其高安全性、低成本和环境友好等优势而备受关注。然而,锌金属负极频发的副反应(如副产物、腐蚀和析氢)、迟缓的离子扩散以及剧烈的枝晶生长,严重损害电池的可逆性与循环稳定性。与Zn (1010) 和 (1011)平面相比,Zn (0002)平面具有最低成核能,因此调控锌金属的晶体取向以暴露更多的Zn (0002)平面是实现锌负极长效循环的有效策略,但精确的Zn (0002)平面取向晶体学调控以显著降低锌负极晶间持续应力累积面临挑战。

我院刘明贤教授团队长期致力于高效储能材料研究并应用于新能源电池,在设计新型亲质子羰基聚合物(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202423936)、低氧化还原势垒双电子p型有机材料(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202501278)、多氮杂环给体-受体自组装有机超结构(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202418237)、多重氢键自组装超结构(Energy Environ. Sci., 2025, 18, 5397–5406)、高转化效率和稳定六电子碘转化设计(Energy Environ. Sci., 2025, 18, 6540–6547)等方面取得了一系列重要研究成果。在研究团队前期单一Zn (0002)晶面暴露(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202414116, Hot Paper)和低应力介导Zn (0002)晶面暴露(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202500380)研究基础上,近期设计了一种超低晶格失配的铝硅合金基底(Al-0.1wt%Si),制备出近乎零应力的锌金属负极,实现了锌金属电池的高度可逆性和稳定性,研究成果以"Ultralow-Lattice-Mismatched Near-Zero-Strain Zn (0002) Anodes for Stable Zinc Metal Batteries"为题发表于国际化学领域权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition),并被编辑遴选为热点论文(Hot Paper)。

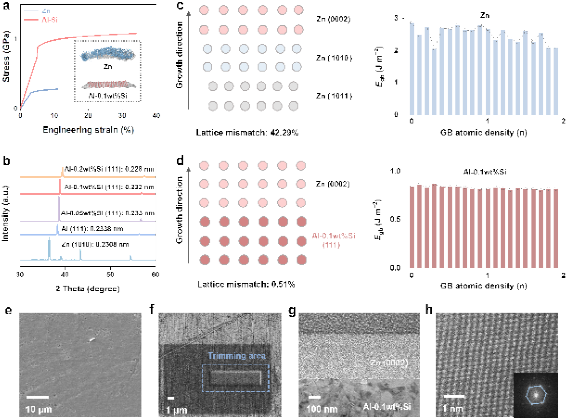

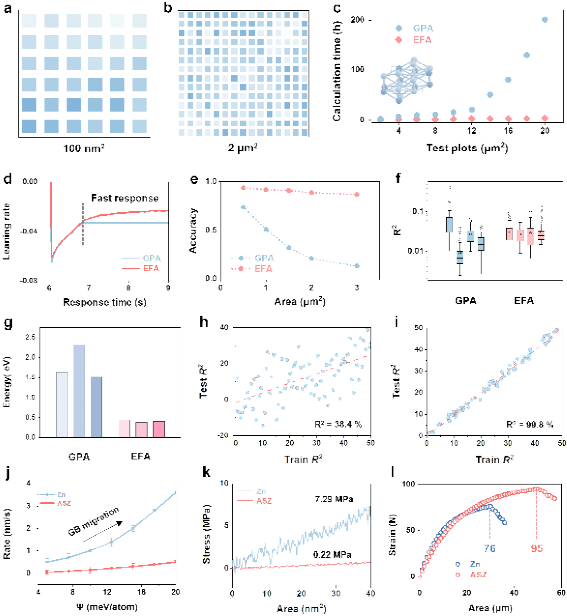

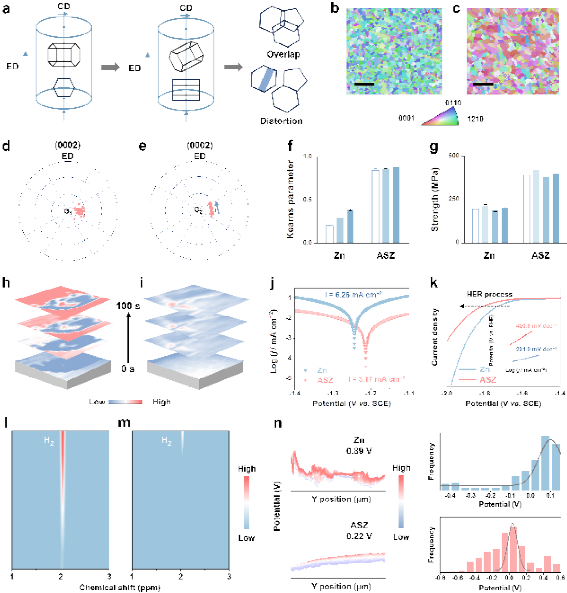

Al-0.1wt%Si (111)和生长的Zn(0002)平面之间可忽略的晶格间距偏差(0.2320 vs.0.2308 nm),使得铝硅基体与Zn (0002)晶面仅有0.51%的晶格失配,实现了成核锌原子的有序排列和稳定的Zn (0002)面外延生长,这种致密的晶粒堆叠方式将晶界处内应力显著降低至0.22 MPa(商业锌箔为7.29 MPa)。

研究团队应用欧几里得快速注意力模型分析微观应变,和传统几何相位分析相比,大幅提升了晶界应力识别速度和精度(99.8 vs.38.4%),实现了大面积应力计算(2 μm2 vs. 100 nm2)。

电子背散射衍射和腐蚀测试等表明,Al-0.1wt%Si衬底相较于商业锌箔具备更稳定的Zn (0002)晶面堆积和更小的腐蚀电流密度,延缓了负极的副反应。

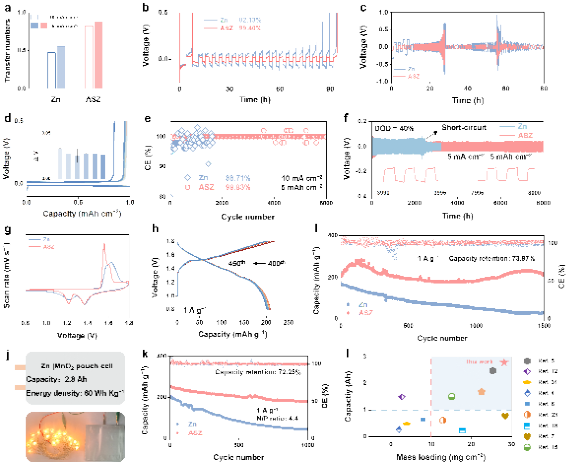

电化学性能测试表明,零应力锌负极提升了锌离子在电极/电解液界面的沉积/剥离效率,Zn||Cu电池在5 mA cm−2下循环6000次平均库仑效率达99.83%,Zn||Zn电池实现8000 h稳定电沉积/剥离。Zn||MnO2软包电池1000次循环保持率为72.25%。

研究工作得到了国家自然科学基金委、上海市科委和同济大学青年百人计划的资助,刘明贤教授为论文通讯作者,博士生张达和宋子洋特聘研究员为论文共同第一作者。

文章链接:https://doi.org/10.1002/anie.202521269