超材料(metamaterial)是一类通过人工结构设计、实现自然界不存在的超常物理性质的人造复合材料,而且它们的这种特性均源自于其精巧设计的微观结构,而非材料本身的化学组成。“超材料”的概念最早产生于上世纪60年代,但受限于当时的制备技术,该理论沉寂了三十多年,直到世纪之交才首次实现其实验室制备,诞生了世界第一个超材料:负折射超材料。此后,隐身斗篷、光子晶体、负泊松比等十多种性能各异的超材料被陆续发明。由于超材料具有一些独特的性质和异乎寻常的应用场景,故被Science杂志评为21世纪影响人类的十大科技突破之一,并且成为近几年的诺贝尔奖风向标。然而,至今却仍未在“导电折叠超材料(CFMs)”方面获得突破。其主要原因在于,本征导电材料不可(真)折叠属性以及材料的折叠与导电相互矛盾本质,以至于尚没有一种合适的方法来设计制备它。为此,同济大学吴彤研究员领衔的纳米化学科研团队通过创建“激光-静电场耦合仿生纺丝(LECBS)”技术破解了这一难题。研究成果以“A conductive folding metamaterial via laser- induced biomimetic electrospinning”为题发表于国际顶级综合性学术期刊PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)即《美国国家科学院院刊》。

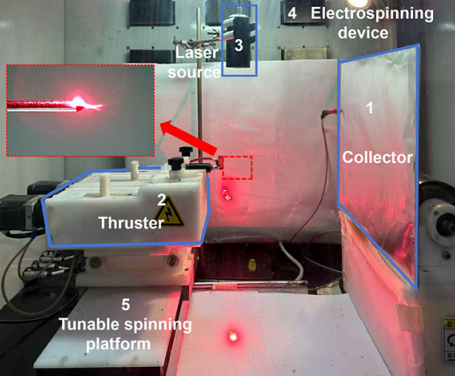

静电纺丝(electrospinning)是一项传统的纤维制造技术,其源头可追溯到1600年,但是直到1934年才设计出装置并实现聚合物纤维的静电纺丝制备;再到1960’s才揭示其中的关键现象“泰勒锥”;进入1990’s以后随着纳米科技的发展静电纺丝技术也终于走上了快车道。然而,在静电纺丝发展过程中,人们主要是通过调整仪器设备参数、实验环境参数、前驱液参数、乃至针头改造等方式来实现纤维纺丝预期目标;而对于高压静电场中的泰勒锥超快作用过程一直无人问津,也无从入手。该论文首次将低功率红色激光束与超高压静电场中植入了蚕丝和藕茎两级仿生的泰勒锥超快反应前驱液相耦合,使含有碳纳米管的PAN前驱液在泰勒锥中的飞行组装温度和粘度等参数得以自由调控,从而创建了一套适用于各种高聚物复合纤维制备的“激光-静电场耦合仿生纺丝”新技术(LECBS),其基本装置如下:

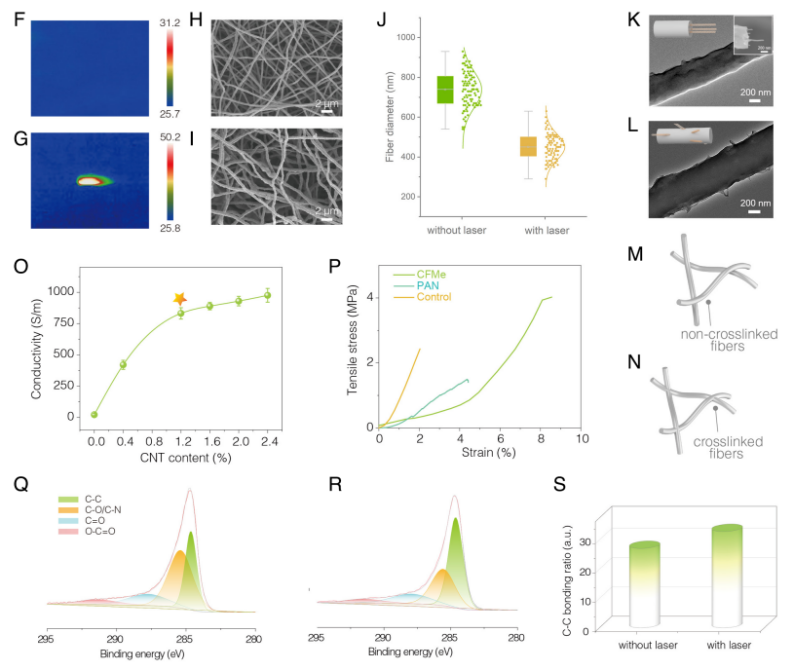

这种LECBS方法,可使聚合物纤维中的碳纳米管呈轴向分布、纤维直径显著变细、柔韧性大幅度提高、导电性和强度同时呈指数级增大。经过条件优化,得到无交叉粘连的含碳纳米管高聚物复合纤维后,经无氧梯度升温碳化即可获得目标产物折叠电子超材料(CFMs)。整体设计思路见下图。

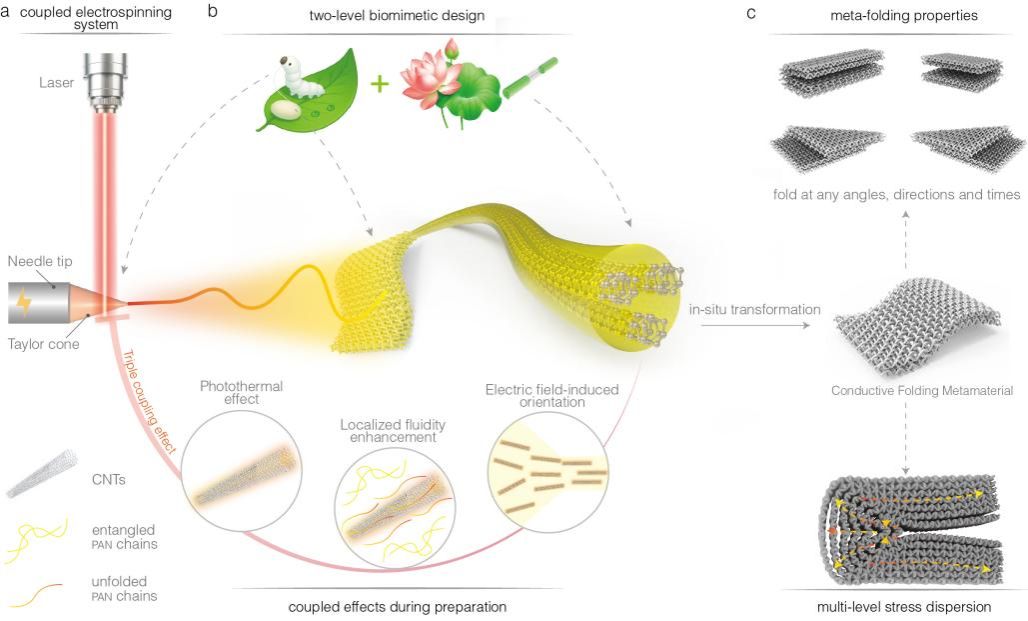

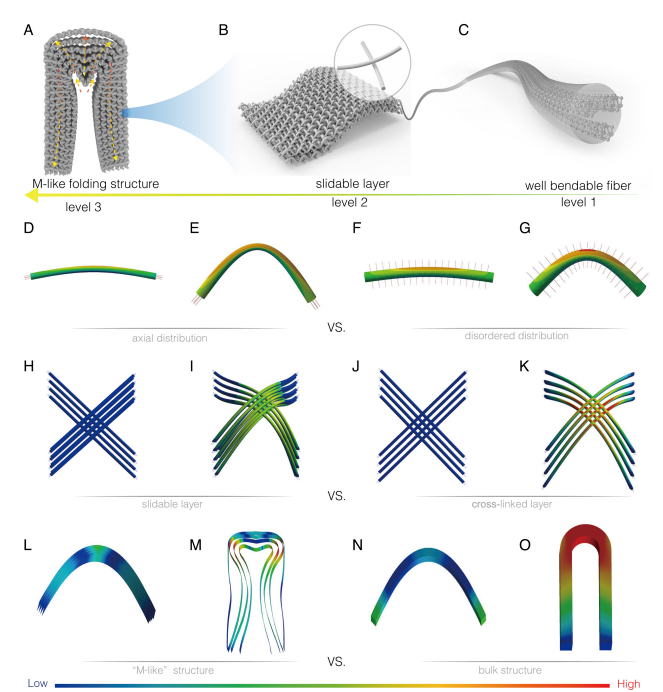

制备出的CFMs超材料在导电率达到103S·m−1量级的同时能够经受107乃至无限次无损真折叠。这种特性是自然界不存在的,且唯有通过上述人工结构设计方可实现。折叠过程及其应力分散形成的结构变化和导电率稳定性展示在下图中。

具有如此优异性能源自于它的基本构造,相关的结构表征如下:

有限元力学模拟揭示CFMs超材料在折叠过程中的线、面、体全方位的应力分散机理:

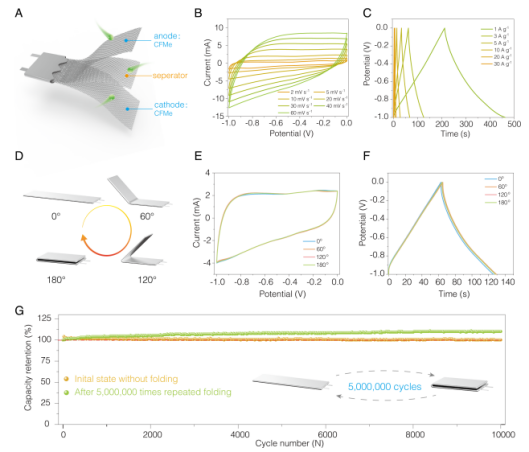

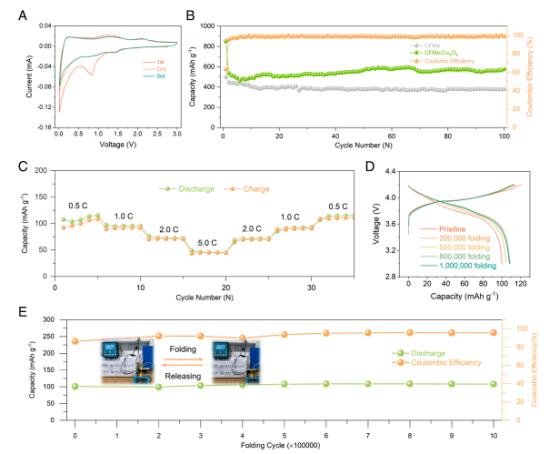

CFMs作为超折叠电极乃至作为超折叠储能器件的基底均表现出优异的超折叠电化学持续稳定性能(见下图)。

综上可见,导电折叠超材料(CFMs)是通过新创建的激光-静电场耦合仿生电纺丝技术(LECBS)制备而成。这项工作实现了三个重要突破:1)发明了颠覆性的合成方法。激光和静电场在泰勒锥内耦合,实现了对纤维结构和性能增强的自由调控,颠覆了传统静电纺丝技术。2)诞生了跨电/力物理域新型超材料。制备了兼具电学和力学特性的折叠电子超材料,填补了超材料家族中的一个关键空白。3)实现了前所未有的折叠性能。CFMs这种新型超材料在经历千万(107)次反复真折叠后仍展现出无损无伤且电化学稳定的超折叠耐受性,凸显了其在柔性电子领域的广阔应用潜力。

该论文的第一单位是同济大学化学科学与工程学院及高等研究院,唯一通讯作者是吴彤研究员,共同第一作者是博士生董康泽和博士后研究员昝广涛,科学顾问是吴庆生教授,化学科学与工程学院博士生毛晓阁和王化森以及航空航天与力学学院硕士生周洪民参与了相关研究。该工作得到了国家自然科学基金委、上海市委人才办和同济大学青年百人计划的支持。